子どもが小さいときから本の読み聞かせをしていた我が家。子どもたちも読書をすることに抵抗なく成長しました。

ある日、トップアスリートが書いた1冊の本(心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣)を息子に勧めました。それはサッカー元日本代表で、キャプテンも務めた長谷部誠さんのメンタルコントロールの本。

息子に勧めると、息子は気に入ったようで繰り返し読み、本の内容を自分の中に落とし込んでいきました。その後は他のアスリートの本も読み、読書を続けるなかで継続する力・決意する力・考える力を身に付けました。

アスリートの本は子どもたちに多くの学びを与え、成長を促すきっかけをくれます。

読書を通じてインプット、素直に行動しアウトプット。改善を繰り返す。自らの意思で行動できるようになったとき、子どもたちの心は大きく成長してくれるでしょう。

本との出会いは読み聞かせから

子どもに絵本の読み聞かせをしているご家庭は多いと思います。

我が家も例外ではなく、子どもが小さいときには積極的に読み聞かせをしていました。そのお陰で子どもたちも『本』を読むことに抵抗なく育ったと感じています。

◎読み聞かせで子どもが学べること

・文章理解力

・想像力

・話を最後まで聞く習慣

・社会のルール

読み聞かせは親子の絆も深めてくれますよ

ある日、私が素敵だなと思った本を、当時小学校高学年だった息子に勧めてみました。

その本は、サッカーの元日本代表である長谷部誠さんの『心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣』

『心は鍛えるものではなく、整えるものだ。いかなる時も安定した心を備えることが、

常に力と結果を出せる秘訣だ。自分自身に打ち勝てない人間が、ピッチで勝てるわけがない。』

日本代表キャプテンとして、チームを勝利へ導いた男の実践的メンタルコントロール術。引用:幻冬舎

スポーツが好きな息子は、その本が気に入ったようで何度も繰り返し読み、いつしか多くのトップアスリートの本を好んで読むようになっていました。

息子が得た力

息子は元々努力できる子でしたが、本を通して、たくさんのアスリートの考えに触れたことにより、自分にとって必要な努力を取捨選択できるように。

以前はゲームも大好きでしたが、中学生になるとゲームは自ら卒業。大好きな野球と勉強に集中することを選びました。もちろん中学生なので友達と遊ぶ時間も大切にしていましたよ😄

継続する力

毎晩、寝る前に野球ノートをつけて、毎日振り返りを行う。

自分に不足している力を分析し、自らトレーニングメニューを作成。毎日トレーニングメニューを実施。

入浴後のストレッチを毎日実施。

本に書いてある自分にとって必要な言葉(モチベーションを上げてくれる言葉)を拾い上げメモ。繰り返し読むことでメンタル強化。

決意する力

宿題を終わらせないと遊びに行かない。(これは小学校1年生から)

テスト勉強の予定を自分で立てて、定期テスト数日前になると、勉強に集中できるように自らスマホを私(母親)に預ける。

自分との約束を守る。

考える力

たくさんのアスリートの考えに触れ、多くの気付きを得た息子。本の中から必要な情報を取捨選択し、素直に真似をしていました。

アスリートが取り組んでいることで、自分にできていない日々の習慣は?

自分に足りない考え方は?

自分の強みは?

息子が行っていたことは、

・自分自身のことを見つめ、分析し自己理解を深める。

・自分に合った方法を見つけてどうすれば理想の未来に近付けるか考える。

・必要なことを書き出して実践。

・毎日振り返りを行い、改善すべき点を見つける。

・次の日の計画を立てる。

息子には「勉強しなさい」も「練習しなさい」も言ったことはありませんが、自分に必要な努力を見極め考えて行動できる子になりました。

インプットとアウトプットが身につく

考える力が身についた息子。その結果、効果的な学習方法も身につけることができました。

アスリートの本を読みインプット。

そして、素直に行動に移すことでアウトプット。

インプットとは新しい知識やスキルを習得すること

・読む

・聞く

アウトプットとはインプットした知識やスキルを実際に活用すること

・話す

・書く

・行動する

精神科医の樺沢紫苑さんは著書『学びを結果に変えるアウトプット大全』でアウトプットの重要性を伝えています。

約9割の人は読書をしたり、講義を受けたりしても、「わかったつもり」になっているだけで、実際は知識として定着していないのです。つまり、インプットはただの「自己満足」。「自己成長」はアウトプットの量に比例するのです。

アスリートの本を読み、行動することが必要であることを理解した息子はインプットだけではなく、アウトプットも習慣化。

そのことにより、目標とする高校や大学へ進学することもできました。

PDCAを回すことができる

息子は自分自身がどうなりたいのかを明確にしており、目標を定め計画を立てて実践。それを継続しながら、毎日の振り返りで改善点を見つけては修正。そして新しい計画を実践することを繰り返していたのです。

いつの間にか、自然とPDCAを回せるようになっていました。

PDCAとは業務改善や目標達成のために広く使われている手法です

1.Plan(計画):目標を設定し、問題解決のための計画を立てる

2.Do(実行):立てた計画を実行

3.Check(評価):実行した結果を評価し、計画時の予想と比較分析

4.Action(改善):評価結果に基づいて改善し、もう一度実行

以上のサイクルを継続的に回すことで、

・問題点の早期発見と対応が可能になる

・効果的な解決策を見つけやすくなる

・継続的な改善が促進される

息子は、具体的な行動計画を立ててやるべきことを明確にし、失敗しながらも、そこから学びを得ていたように思います。

トップアスリートの本から学ぶメリット7選

ではトップアスリートの本を読むことで、子どもにどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に紹介していきます。

1.努力や挑戦の重要性を学べる

2.ポジティブなロールモデルを得る

3.目標設定し計画的に行動するヒントを得る

4.挫折や失敗からの立ち直り方を学ぶ

5.スポーツや健康への関心を高める

6.多様な文化や価値観を学べる

7.語彙力や読解力の向上

1.努力や挑戦の重要性を学べる

トップアスリートの成功体験の裏側には、日々の努力の積み重ねや、多くの困難を乗り越えた経験があります。本にはそのプロセスがアスリート自身の言葉で描かれています。

アスリートの思いが詰まった言葉は、子どもたちの心に真実を語り、勇気を与えてくれます。

そして目標を達成するための努力の大切さや、諦めない心の重要性を学ぶことができます。

2.ポジティブなロールモデルを得る

アスリートは実績や人間性で多くの人に影響を与える存在です。多くのアスリートは幼い頃から夢を持ち、それに向かって努力してきました。

努力によって結果を出しているアスリートの姿は、人生の良いお手本となります。

勝ち負けだけでなく、相手を尊重する姿勢や、ルールを守ることの大切さも教えてくれます。

「こんな風になりたい」「自分も何かを成し遂げたい」と目標や夢を持つきっかけになることもあります。

3.目標設定し計画的に行動するヒントを得る

トップアスリートの多くは明確な目標を立て、それに向かって計画的に行動しています。小さな努力の積み重ねが成功につながることを体現しているのです。

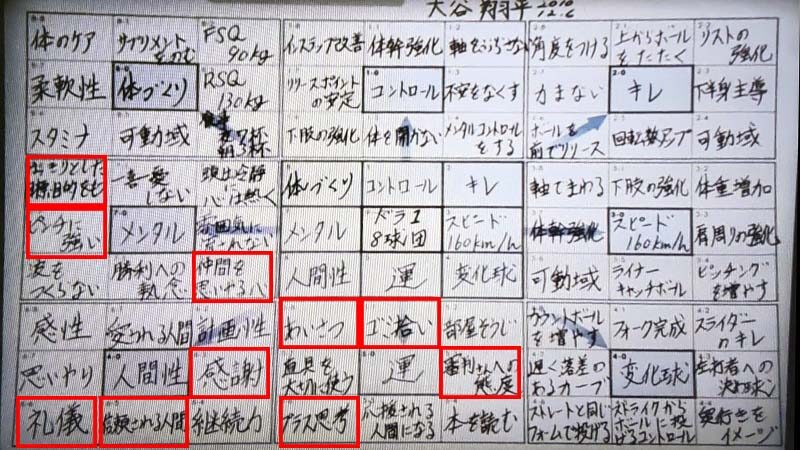

例えば大谷翔平選手は「マンダラチャート」を使い目標設定していました。

9✗9の正方形の中心に目標を記入し、その周囲に中目標や具体的な行動計画を細分化して書き込む方法です。

高校時代、大谷選手は「ドラ1 8球団(8球団からのドラフト1位指名)」という目標を中心に置き、それを達成するための要素(体づくり、メンタル、スピード160km/hなど)を設定し、さらにそれぞれの具体的な行動計画を記入し実践しました。

結果、大谷選手は投打両面(二刀流)での活躍を続け、メジャーリーグで前例のない記録を次々と打ち立てています。目標や計画を立てることの重要性を教えてくれますね!

下位項目には「プラス思考」や「本を読む」も含まれていますよ(^^)

子どもたちは自分の生活にも目標や計画を取り入れるヒントを得ることができます。

参考文献:《『日本人メジャーリーガーが目標達成した!夢を叶えるマンダラチャート』マツダミヒロ著》はこちら

4.挫折や失敗からの立ち直り方を学ぶ

どんなアスリートも挫折や失敗、スランプを経験しています。それらをどう乗り越えたかを知ることで、困難に向き合う際の勇気となります。

挫折を前向きに捉え、乗り越える力を身につけるのです。

5.スポーツや健康への関心を高める

アスリートは食事管理や体調管理の重要性を理解し、日々の生活の中で実践しています。子どもたちは彼らの姿から健康的な生活習慣の大切さを学ぶことができます。

スポーツに打ち込むアスリートの生活や考え方に触れることで、運動の楽しさや健康の重要性を理解し、運動習慣やスポーツへの興味を育むきっかけになります。

6.多様な文化や価値観を学べる

世界で活躍するアスリートの姿は、異なる文化や価値観を尊重することの大切さを教えてくれます。

国際的な舞台での活躍は、子どもたちに「世界は広い」という視点をもたせるきっかけにもなります。視野が広がり国際的な考え方や多様性を受け入れる力を育むのです。

7.語彙力や読解力の向上

スポーツに関する本には競技特有の言葉や専門用語が登場します。例えば

サッカーであれば

・ポゼッション:自チームがボールを保持している状態

・フィード:ボールを前方にパスすること

野球であれば

・スクイズ:バントで三塁走者を本塁に返す戦術

・サヨナラ:後攻チームが9回裏以降で勝利を決める得点

これらの語彙に触れることで子どもたちは新しい言葉を学ぶことができます。

アスリートの体験記やエッセイは、子どもが興味を持ちやすい内容でありながら、考えさせられる文章も多く含まれています。読むことで語彙力や読解力を高める効果も期待できます。

まとめ

トップアスリートの本は、子どもたちにとって人生を豊かにする多くの学びを与えてくれます。

アスリートの考えに触れることにより、視野が広がり、自分で考え主体的に行動できる力が身につきます。挑戦心や粘り強さ、健康意識などを育むきっかけにもなるのです。

子どもたちの心は柔軟です。本から自分に必要な情報を取捨選択し、自分の中に落とし込むことで多様な考えができるようなるのですね。

読書を通じてインプット、素直に行動しアウトプット。改善を繰り返す。自らの意思で行動できるようになったとき、子どもたちの心は大きく成長してくれるでしょう。

息子はスポーツのジャンルにはこだわらず気になるアスリートの本を手に取り、本からたくさんのことを吸収し、その結果、物怖じせず何にでも挑戦できる子に育ちました。

子どもたちの可能性を広げる一助になれば幸いです😊

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント